Artículo de Arlette Beltrán, Vicerrectora Académica de la Universidad del Pacífico e investigadora del (CIUP), Pablo Lavado, Vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP, Mauricio Koechlin y Sebastian Nuñez, asistentes de investigación del CIUP. Este texto fue escrito para el Punto de Equilibrio n°61.

El concepto de pobreza tiene múltiples dimensiones, y una de ellas se refiere a un recurso fundamental para el bienestar de la persona, el tiempo del que dispone. La pobreza de tiempo hace entonces referencia a la falta de horas libres que tenemos para realizar actividades recreativas o de desarrollo personal, luego de cumplir con el trabajo remunerado y con las responsabilidades domésticas y de cuidado. Ella puede generar la perpetuación de las desventajas de poblaciones vulnerables, como las que viven en la zona rural y las mujeres. Cuando casi todo el tiempo del que disponemos se consume entre el empleo remunerado y las tareas del hogar, el margen para educarse, buscar o mejorar oportunidades laborales, emprender, o simplemente descansar, se reduce al mínimo.

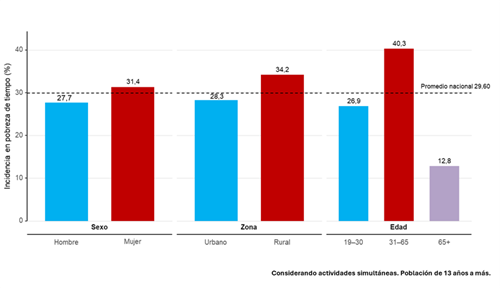

La pobreza de tiempo en el Perú ha alcanzado a casi 3 de cada 10 peruano en el año 2024 (29,6%), según la nueva Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). La ENUT recoge información sobre las actividades diarias que realizamos, incluidas aquellas que ocurren de manera simultánea. El problema es mayor entre las mujeres (31,4%) y en el ámbito rural (34,2%). Según la edad de las personas, llega a su máximo entre los 31 y 65 años (40,3%).

Perú 2024: Incidencia de pobreza de tiempo por sexo, zona y grupos de edad. Fuente: INEI,ENUT2024.Elaboración propia

¿Cómo se calculan estas cifras?

Partimos del hecho que la semana tiene 168 horas. De ese total, se restan las que dedicamos al autocuidado y al descanso —dormir, alimentarse, la higiene personal y un mínimo de actividades recreativas— que representan aproximadamente 96 horas semanales en la zona urbana y 100 en la rural.

Luego se considera el tiempo que requiere la familia para funcionar diariamente: tareas domésticas y cuidado de sus miembros. Estas necesidades crecen con el tamaño del hogar: en la zona urbana, cuando se tiene 1 o 2 miembros, se requieren 46 horas semanales, y si los miembros llegan a 6, estas horas alcanzan las 109; en el ámbito rural los requerimientos son 60 y 136 horas semanales para estos mismos tipos de hogares. Esa carga no la asume una sola persona, sino que se reparte entre los integrantes según cómo se organizan las tareas en cada familia. En promedio para todos los hogares de la muestra, las mujeres asumen alrededor del 55% de esas horas, y los hombres cerca del 30%.

Finalmente, se suman las horas de empleo remunerado de cada persona: en promedio, 33,94 horas semanales para los hombres, y 18,57 para las mujeres.

Considerando todas las horas dedicadas a estas actividades, el “tiempo que queda libre” se calcula restándolas de las 168 horas semanales. Si ese saldo es negativo, la persona se clasifica como pobre de tiempo.

El problema de las actividades simultáneas

La ENUT 2024 pidió a las personas anotar su día en un diario de 24 horas, en bloques de 10 minutos cada vez. La clave está en cómo se procede cuando alguien declara que hizo dos/tres cosas en simultáneo. Una primera opción es reconocer la multitarea: si en el mismo tramo de tiempo se reporta una actividad principal y otra simultánea (por ejemplo, cocinar mientras se cuida un enfermo), ese tiempo se reparte entre ambas tareas para reflejar que las dos demandan atención. Este es el criterio que mejor describe la vida cotidiana con cargas superpuestas y con el que se obtiene el 29,6% de pobreza de tiempo citado arriba.

La segunda opción considera solo la actividad principal. En el mismo ejemplo anterior, todo el tiempo se asigna únicamente a la tarea principal y no se contabiliza la simultánea. Con este enfoque, la pobreza de tiempo llega a 49,3% a nivel nacional. Los patrones por sexo, zona geográfica y ciclo de vida no cambian. Este incremento se vincula con el tipo de labores que se realizan en simultáneo, pues se suele combinar tareas domésticas con aquellas que podrían relacionarse con actividades de recreación.

¿Y qué pasó el 2010?

La comparación con la ENUT 2010 ayuda a ubicar la foto de 2024 en perspectiva. Con el enfoque que reparte el tiempo cuando hay simultaneidad, la estimación de 2010 fue 32,98% para la población de 13 años a más. También entonces la privación era mayor en mujeres y en la zona rural, y se concentraba en la edad de mayor carga laboral y de cuidado (con valores alrededor de 46,5% entre 31 y 65 años).

¿Podemos decir entonces que la pobreza de tiempo se ha reducido en los últimos 14 años? Responder es muy complicado ya que la comparación entre ambas estimaciones exige cautela por dos razones técnicas. En el 2010 la información se recogió con preguntas abiertas que indagaban sobre el tiempo destinado a cada actividad y no con un diario de 24 horas; de otro lado, la clasificación de actividades utilizada en cada caso no ha sido la misma. Más allá de las cifras finales, las dos fotos cuentan una historia coherente: la pobreza de tiempo es estructural, tiene rostro de mujer, está marcada por la ruralidad y por los años de mayor responsabilidad laboral y de cuidado.

Recomendaciones

Para enfrentar la pobreza de tiempo que enfrentamos todos los peruanos, es necesario tomar algunas medidas importantes. Entre ellas queremos destacar dos.

Fortalecer y ampliar la oferta de cuidado para niños pequeños y personas con problemas de salud, con horarios compatibles con la jornada laboral y tarifas accesibles.

Impulsar la corresponsabilidad en hogares y empresas, extender y hacer efectivas las licencias de paternidad, facilitar esquemas de trabajo flexibles y desvirtuar la idea de que las tareas domésticas están a cargo solamente de la madre de familia. Un reparto más equilibrado de las tareas reducirá la brecha de tiempo entre mujeres y hombres.

Continúa leyendo Punto de Equilibrio n° 61: Reformas claves para un país más justo y competitivo. Consulta aquí las ediciones pasadas de Punto de Equilibrio.

Copyright 2019 - Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico